東京・目黒に位置する「ホテル雅叙園東京」の東京都指定有形文化財「百段階段」では、企画展「和のあかり×百段階段2025~百鬼繚乱~」を2025年9月23日(火・祝)まで実施しています。

例年人気の本企画展、第10回目となる今年は「鬼」をテーマに38名のアーティストの作品を展示。7つの部屋のそれぞれにテーマがあり、訪れるたびにストーリーが進むので、最後まで楽しめます。

ひと足先に展示を体験したPrecious.jpライターが見どころをお伝えします!

涼と非日常を文化財で感じる!ホテル雅叙園東京の人気企画「和のあかり×百段階段2025~百鬼繚乱~」を鑑賞

■1:優しい光と自然に包まれた物語の入口「里のあかり」/エントランス

エレベーターを降りたところにあるエントランスから展示は始まっています。テーマは「里のあかり」。物語の序章となる展示です。

やわらかな光を放っているのは、作品の制作を通じて日本の伝統工芸の技法を守る活動をしている谷俊幸氏がデザインした「Hokore06」。静岡県駿河地方で伝統的に行われてきた「駿河竹千筋細工」のあかりです。

1.2mmの竹ひごが1500本以上使われており、職人が1本ずつ熱を当ててカーブを作り出し、竹に開けた穴に差し込んで作っています。影が映し出されることで、光の存在が浮き彫りになっていることがわかります。

漉き紙であかりを制作している高山しげこ氏は、「月のはしご」「望月」「東の宙西の宙」の3作品を展示。本展示のプロローグに合わせて、東から上がってきたばかりの月を再現しています。

うさぎの模様が入っている作品もありますが、切り絵は使わずすべて手漉きの方法を用いているのだそう。幻想的な月をぜひ会場で体験してくださいね。

倉敷光作所の「希莉光(きりこ)あかり」。岡山県倉敷市にある「阿智神社」の曙藤という品種の藤棚の風景や蛍と猫がいる風景など、14面に様々な景色が映し出されています。

右側にいる蝶々は約2分ごとに羽ばたくので、こちらもお見逃しなく。

■2:”自分も異形の存在”に「異なる者」/十畝(じっぽ)の間

階段を上り、ひとつ目の「十畝(じっぽ)の間」のテーマは「異なる者」。古来より、多くの人たちが自分と異なる存在を「鬼」と称してきたといいます。日常から、この異なる物の世界へ足を踏み入れました。

幻想的なあかりが目をひくステンドグラス工房かわもとの作品。「可惜夜(あたらよ)」は、大和言葉で「明けてしまうのが惜しいほど素晴らしい夜」を意味しているそう。作者のかわもと氏の「朝が来たらいつもの業務に戻らないといけないから、夜のうちに自分の好きな作品を存分に制作しよう」という気持ちが込められているといいます。

部屋の奥に進むと、不思議なバーが現れます。羊のマスターと常連客風のキツネが何やら話している様子。こちらは、特殊造形の技術で被り物を製作している、かものはし氏の作品です。

ここはフォトスポットにもなっているので、カウンターの椅子に腰掛けてマスターやお客さんと一緒に撮影も可能です。この中に加わることで、自分も異形の存在だと実感できるかもしれません。

このほか、石巻こけしを作成する林貴俊氏の作品「異なる者」も展示されています。光を吸収する特殊な素材を使った真っ黒なこけしは、触れると染料が取れてしまうため、会場で仕上げたとのこと。写真で魅力を伝えるのが難しいため、ぜひ会場で実物を鑑賞してほしいです。

林氏の作品は、文化財「百段階段」の7エリアに展示されているので、すべてチェックしてみてくださいね。

■3:道真の心の叫びを聞く「魂の声(菅原道真)」/漁樵(ぎょしょう)の間

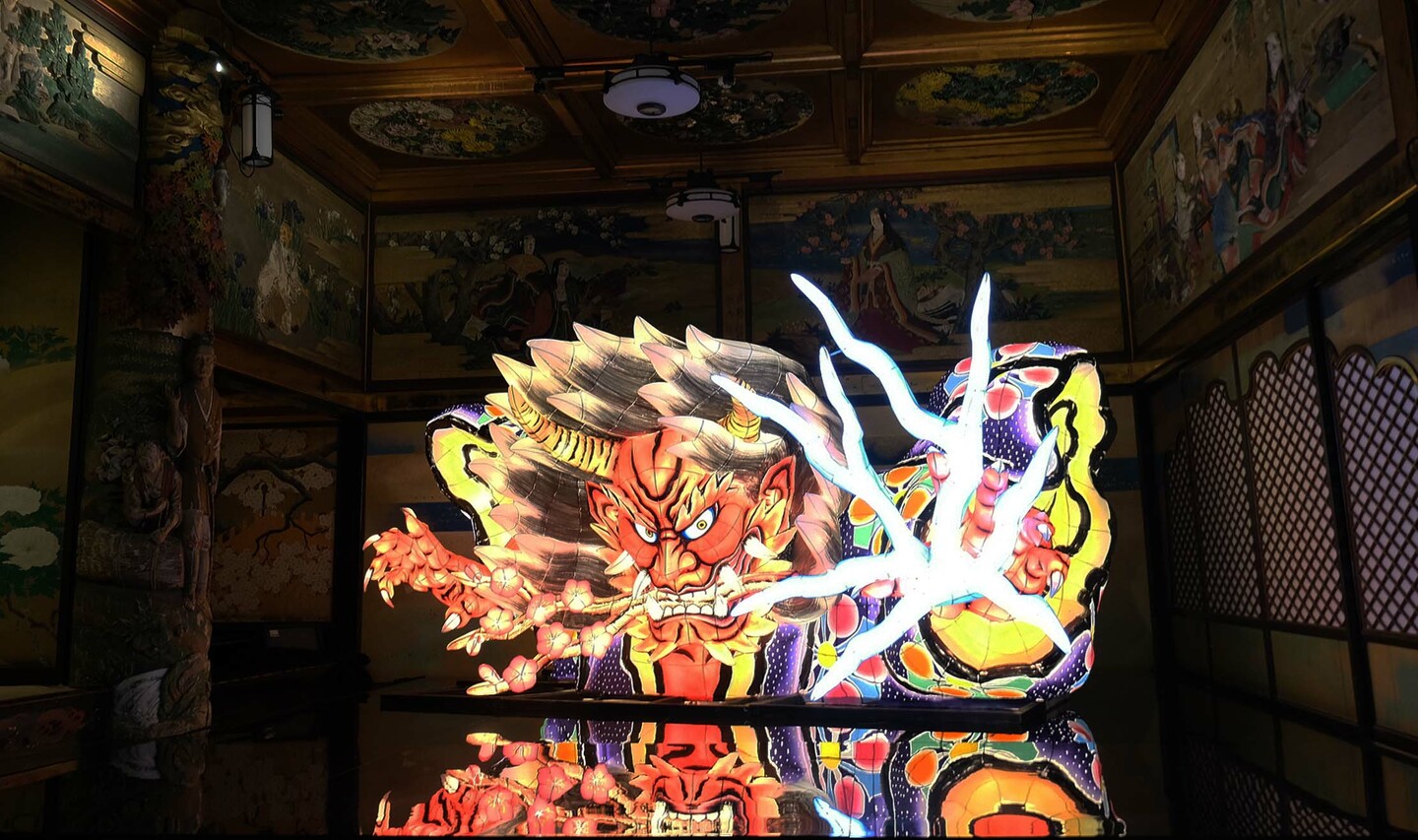

絢爛豪華な「漁樵(ぎょしょう)の間」のテーマは「魂の声(菅原道真)」。足を踏み入れると、猛々しい音楽と迫力のある青森ねぶたに圧倒されます。

学問の神様、芸術の神様、厄除けの神様として知られる菅原道真は、その多彩や才能から異例の早さで出世をしました。しかし、それを妬んだ藤原時平に無実の罪を着せられ太宰府に左遷され、失意のうちに亡くなったのです。

梅の枝をくわえて雷神となった菅原道真の恨みや憎しみが詰まった「魂の声」が、観る側にぶつかってくるような力強さを感じます。

■4:妖しさと美しさが共存する空間「鬼の住処」/草丘(そうきゅう)の間

「鬼の住処」をテーマにした「草丘(そうきゅう)の間」。時空が歪んだような妖しげな雰囲気が漂います。

兵庫県伝統的工芸品「淡路鬼瓦」の指定窯元で、社寺仏閣や民家向けの鬼面瓦・飾り瓦を手掛けるタツミによる作品。迫力のある鬼面瓦は、古くから魔よけとして建物を守ってきたそう。人間にとって、鬼は必ずしも忌むべき存在というわけではないのかもしれません。

妖艶な鬼の住処に静かに美しく咲く青い彼岸花は、かんざし作家である榮-SAKAE-氏の作品。鬼が持つ優しさや繊細な部分を部分をあらわしているようです。

流木と和紙で照明を制作している佐藤祥太氏の「たまのうつわ」と「きのしらべ」。彼岸花や青い蝶などの作品を死を象徴するモチーフと解釈し、「現世での生と死のあいまいな場所=母親のお腹の中」のインスタレーションを制作したといいます。「たまのうつわ」を卵子、「きのしらべ」を精子に見立て、2つで受精を表現しています。

まだ形になっていない感情のエネルギーや衝動が「きのしらべ」、それらを受け止める存在として「たまのうつわ」がある。これらが受け止められなかったときに鬼となり、世の中に災いをもたらす存在となる。懐が深いようで厳かでもある作品を鑑賞しているうちに、鬼の悲しみに触れたような気になりました。

■5:鬼の日常を覗き見「百鬼夜行」/静水(せいすい)の間

「静水の間」に進むと、これまでの妖艶な感じから、お囃子が流れる楽しげな雰囲気へと一変します。ここでは「百鬼夜行」をテーマに鬼たちの日常が展開されます。

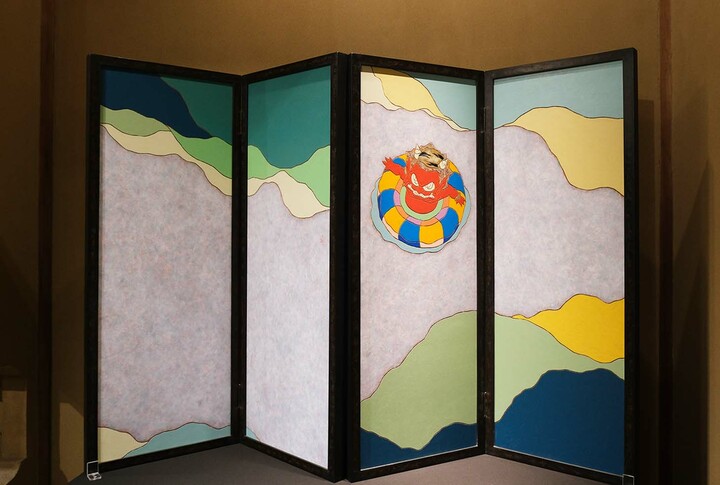

利き手とは逆の左手で鬼の絵を描き続けている日本画家の瀧下和之氏の作品。描き始めた当初はおどろおどろしい作品でしたが、次第に丸みを帯びた愛らしいフォルムに変わっていったそう。

いたずら小僧のような愛嬌たっぷりの鬼の作品は、絵に留まらずフィギュアにもなっています。

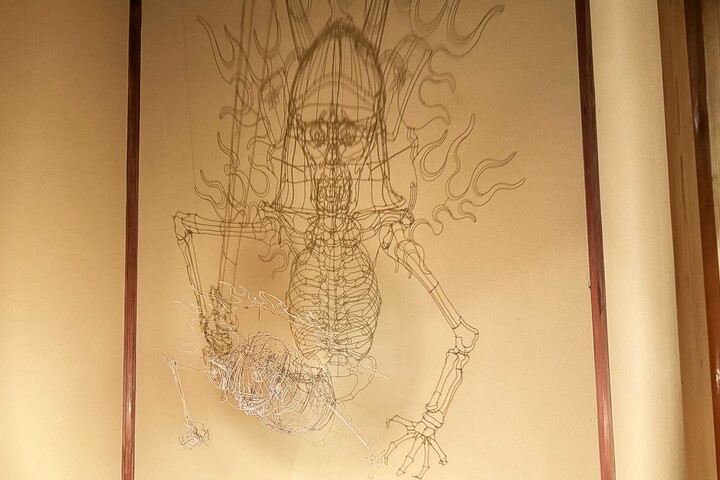

壁に映る影に目を奪われてしまう「own worst enemy」は、ワイヤー作家のごまん氏が手がけたもの。「驕り、怠け」を鬼と捉え、ワイヤー作品に下から光を当てることで負の部分を表現しています。

自分の中にもある部分だと認識することで、鬼が自分と異なる存在ではないことに気付かされます。

制作の傍らライフワークとして茨城の伝説を調べて作品化している陶芸家の高橋協子氏(※「高」ははしごだか)。「鬼も妖怪も親しみのある存在として感じている」と話す通り、表情豊かな鬼や妖怪たちからは、恐怖どころか温かみを感じます。

■6:悲しき帝王の酒宴「酒呑童子(しゅてんどうじ)」/星光(せいこう)の間

「星光(せいこう)の間」は、鬼の聖地である大江山に住む帝王「酒呑童子」の世界観をテーマにした展示を鑑賞できます。奥にいるのが酒呑童子で、周りにいるのは京の都からさらってきた姫君達。夜な夜な酒宴が開かれています。

色鮮やかな盆栽は、枯吹(かぶく)盆栽作家の高井一平(※「高」ははしごだか)氏が手がけています。枯れて処分される運命にある盆栽に色をつけた葉を装飾するなどして、新たな価値を生み出しています。

手前にある青い花は、藍染でできたもの。フラワーデザイナーの米川慶子氏の作品です。繊細な絵が施された絵付けこあんの和ろうそくとあわせて、ぜひ間近で鑑賞してくださいね。

酒呑童子が鬼になった経緯に触れ、「もう一つの酒呑童子」を描いたのは、抽象画家の紗龔愛裡紗(さりゅうありさ)氏。「伝説の鬼酒呑童子の名に刻まれた『呑む』という字に、ただの破壊者ではなく、悲しき存在としての側面を重ねた」といいます。

深い蒼とその中にある光から、酒呑童子の背景に想いを寄せることができます。

源頼光が酒呑童子討伐に持参した名刀「鬼切丸(別名:童子切安綱、血吸)」をイメージしたMONOR(モノー)氏の作品は、リサイクルした材料を使用したサステナブルなアート。血を思わせるようなピンク色のパイプが混ざっているからなのか、一見無機質のようなメタル作品でも不思議と温度を感じます。

■7:穏やかで美しい、まさに夢の世界「桃源郷」/清方(きよかた)の間

階段を上り、6つ目の「清方(きよかた)の間」へ。鬼が去った後の「桃源郷」がテーマです。

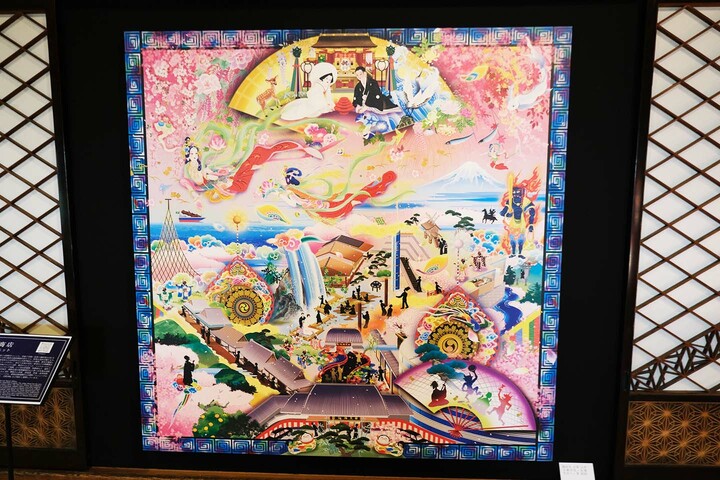

京都絵描きユニット「だるま商店」の「極彩色 目黒 山水 文雅抒情ノ末廣 花向ケノ宴 絵図」は、ホテル雅叙園東京での結婚式が描かれています。天女や「犬筥(いぬばこ)」、桜や桃などが一度に咲く様子はまさに桃源郷です。

金谷美帆氏の「総ビーズ織り和衣裳 秋来」は、光沢が美しい着物と思いきや、実は165万個のビーズをひとつずつ織り機で織ってつなげたもの。制作期間は3年で、重さは13kg。重厚さが伝わります。

さらに、これは秋の作品で春夏冬の計4枚あると聞き、完成までの果てしない年月に圧倒されました。

自然の美しさやユートピアを表現したキタガワアキコ氏のガラス作品。炎を当てながら作るバーナーワークという技法で制作された作品は、とても繊細。間近でじっくり鑑賞していると、豊かな自然の中で生き物たちが穏やかに暮らす風景が想像できます。

和のこと遊びのつまみ細工「桜梅桃李」。真四角の小さな生地を折りたたんで作った花が、文箱に美しく詰められています。グラデーションのピンク色が、一人ひとりの個性や魅力をあらわしているようです。

この美しい文箱は、安宅漆工店の漆職人・安宅信太郎氏が手がけています。実は信太郎氏の父の儀一氏は、文化財「百段階段」の漆工に関わったそう。信太郎氏もホテル雅叙園東京が有する工芸品の修復作業に携わっていると聞き、文化財「百段階段」がつないだ縁を感じます。

■8:金魚や鯉が泳ぐ穏やかな日常へ「現世の平穏」/頂上(ちょうじょう)の間

階段を99段上った先にある「頂上の間」へ。最後の展示テーマは「現世の平穏」です。

山口県柳井市を代表する民芸品「金魚ちょうちん」が夏祭りのような空間を演出しています。

こちらは印刷・出版事業などを展開するDI Palette(ディーアイパレット)の「紙にしきごい」です。

最初は平面の紙ですが、吊るし糸を引くことで立体的な錦鯉になるとのこと。頂上の間の空間を泳ぐ色鮮やかな鯉の群れを眺めていると、日常と異世界が地続きにあるような不思議な気分に浸れます。

本物と見紛うような金魚は、ガラス作家の網野篤子氏のバーナーワークによる作品。中に箔を入れることで、キラキラと光って見えるそう。難しい技法で、何度も失敗を重ねながら作り上げているといいます。

「金魚の楽園」をイメージした展示で、網野氏が金魚たちに「どこに行きたい?」と聞きながら配置を決めたそう。金魚たちが気持ちよさそうに泳いでいるのは、きっとその経緯のおかげなのでしょうね。

林貴俊氏の「現世の平穏~風呂でスーパーリラックス~」は、異世界の旅を終えたこけしがゆっくりと湯に浸かり、疲れた体をほぐしているよう。「おつかれさま」と声をかけたくなります。

レストランと合わせて楽しめるプランや浴衣で鑑賞できるプランも

本展示をより楽しみたい方におすすめなのが、館内レストランをセットで楽しめる「ランチセット」と浴衣で鑑賞できる「浴衣プラン」です。浴衣一式は持ち帰りできるので、夏に活躍してくれそうです。

どちらのプランも2025年8月31日(日)までなので、気になる方はお早めに。なお、詳細は公式サイトをチェックしてくださいね。

外の暑さをしばし忘れ、幻想的な鬼の世界を体験できる「和のあかり×百段階段2025~百鬼繚乱~」。実は、今回ご紹介した作品のほかに、部屋と部屋の間にも複数の作品が展示されています。どこに何があるかは、会場でチェックしてみてくださいね。

問い合わせ先

- ホテル雅叙園東京

- 「和のあかり×百段階段2025~百鬼繚乱~」

- 開催期間/〜2025年9月23日(火・祝)

- 開催時間/11:00〜18:00(最終入館17:30)※2025年8月16日(土)は17:00まで(最終入館16:30)

- 休館日/なし

- 料金/大人 ¥1,800、大学生・高校生 ¥1,200、中学生・小学生 ¥1,000

- TEL:03-5434-3140(イベント企画 10:00〜18:00)

- 住所/東京都目黒区下目黒1-8-1

関連記事

- 今、注目の【オーストラリア現代美術】を体感——『彼女たちのアボリジナル・アート オーストラリア現代美術』展開催中

- 【ルノワール&セザンヌ】2大巨匠の名画が来日!『ルノワール × セザンヌ——モダンを拓いた2人の巨匠』開催中

- 【ヴァン クリーフ&アーペル】アール・デコ期の華麗な作品たちにフォーカスした展覧会が今秋開催決定!

- TEXT :

- 畑菜穂子さん ライター

Twitter へのリンク

- EDIT :

- 小林麻美