「傾奇者」「傾城」…大人なら知っておきたい「人物」を形容する粋(いき)な日本語

美意識を表現する言葉はたくさんありますが、今回は、いにしえの日本で流行した、さらには、現代の美意識ともリンクが感じられる「粋な言葉」を、まずおさらいして参ります。

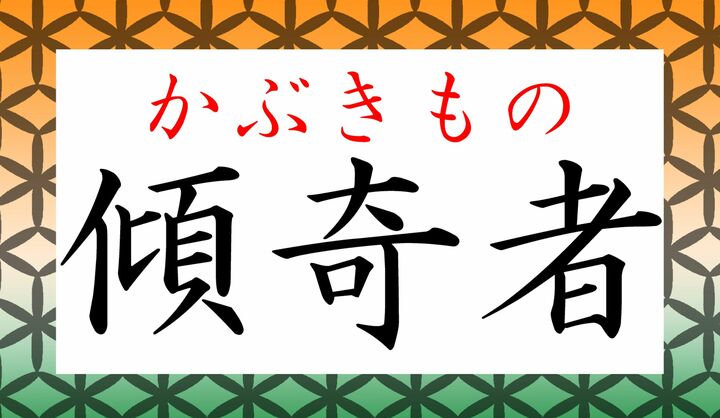

【問題1】「傾奇者」ってなんと読む?

「傾奇者」という日本語の読み仮名をお答えください。

ヒント1:戦国時代末期から江戸時代初期の『最先端のファッショニスタ』を表す日本語です。

ヒント2:本日・2月20日『歌舞伎の日』とも関係する日本語です。

さて、正解は?

※「?」画像をスクロールすると、正解が出て参ります。

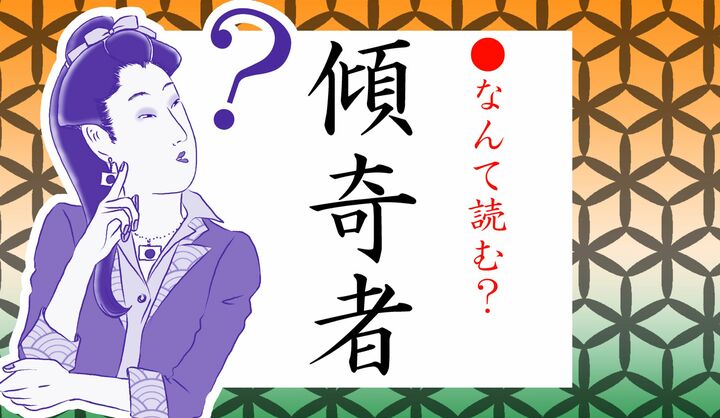

正解は… 傾奇者(かぶきもの) です。

傾奇者(かぶきもの)とは、『歌舞伎』の語源といわれる「傾(かぶ)く」という概念を体現した人物のことです。

「傾(かぶ)く」という字は、現代では「傾(かたむ)く」と読みますが、これはもともと「頭を傾(かたむ)ける、傾(かし)げる」という意味を持つ言葉です。ここから派生し「傾(かぶ)く=常軌を逸した発想で・並外れた・異端の行い」を表現する言葉になりました。

戦国時代末期の武将たちには、織田信長や前田慶次など、並外れたセンスを持ち、ファッションにも奇抜で豪奢な趣向を取り入れた異端児が数多く登場し、彼らのようなセンスを持つ人物が「傾奇者(かぶきもの)」と呼ばれるようになったのです。

日本の伝統芸能である『歌舞伎』のルーツである、という説が有力な「かぶき踊り」で名をはせた『出雲(いずも)の阿国(おくに)』も、当時としては大変奇抜な、「女性が男装で踊る」という演出で注目された、と言われています。

この『出雲の阿国』が1607年(慶長12年)の本日・2月20日に、江戸城で初めて将軍・徳川家康や諸国大名の前で「かぶき踊り」を披露した、というエピソードから、2月20日は『歌舞伎の日』とされているのです。

歌舞伎は、現代では無形文化遺産の筆頭でもあり、海外の方からも注目されている、日本の伝統芸能です。こうした豆知識を会話に取り込みながら、海外の方をご案内すると喜ばれそうですね!

さて、「傾」という字つながりで、もう1問、クイズです。

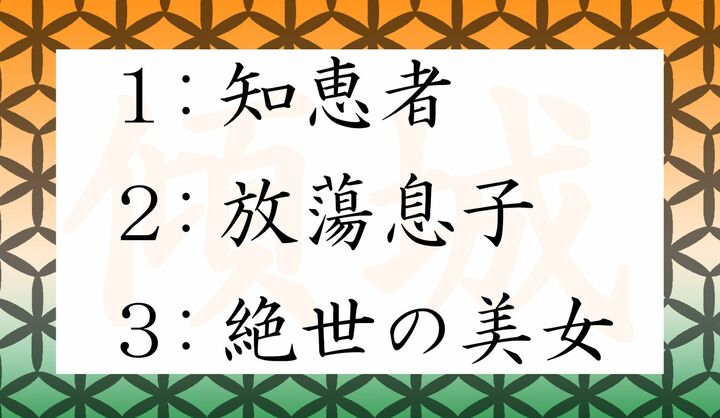

【問題2】「傾城」ってなんと読む?どんな意味?

「傾城」の読み方は? また、この日本語が示す人物は、以下のどれ?

1:知恵者

2:放蕩息子

3:絶世の美女

さて、正解は?

※「?」画像をスクロールすると、正解が出て参ります。

正解は・・・ 3:絶世の美女 です。

「傾城(けいせい)」とは、「あまりの美しさに、君主がその女性に夢中になりすぎ、政治もおろそかになって城を傾けるほどの美女」という意味です。

近世では、遊里における高級な遊女を意味する言葉としても使われました。

ご存知の方も多い言葉かと思いますが、「けいじょう」という読み間違いが意外と多いようですので、改めて取り上げてみました。

本日は、2月20日『歌舞伎の日』のトリビアと、

・傾(かぶ)く

・傾奇者(かぶきもの)

・傾城(けいせい)

という、美意識を意外な言葉で表現している日本語をピックアップしました。

関連記事

- TEXT :

- Precious.jp編集部

- ILLUSTRATION :

- 小出 真朱