「閏年(うるうどし)」を英語にすると? 日本語の理解にも役立ちます!

本日・2月29日は「閏日(うるうび)」ですね。約4年に1度の頻度で、通常の暦より1日多く日数を足し、天体の動きと季節のずれを補正する日です。今では当たり前に受け入れているシステムですが、天体と季節の関係を数値化してこのシステムを構築した先人たちは、本当に凄いと思います。

閏年の歴史をひもとけば、古代エジプトや古代ローマなど紀元前にまでさかのぼります。現代のようにコンピュータや高性能の観測機器もない時代、何千年もの試行錯誤を経て現在のシステムにたどりついており、人類の「知のバトン」のロマンを感じます。

ところで漢字の「閏(うるう)」とは、何を意味しているのでしょうか?…クイズと参りましょう。

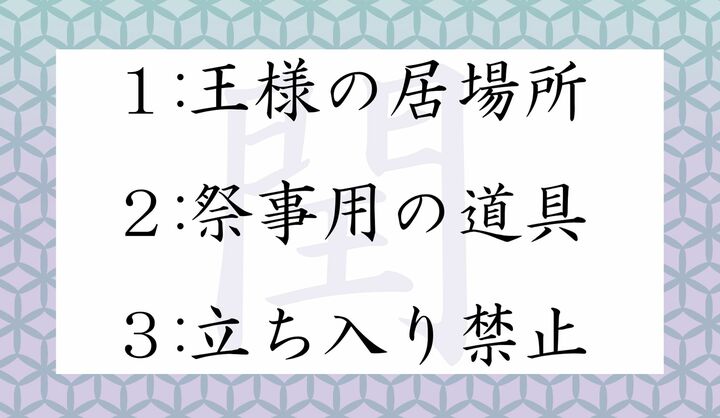

【問題1】閏年の「閏」の意味は?

「閏」という漢字は、以下のどれを表現したものでしょうか?

1:王様の居場所

2:祭事用の道具

3:立ち入り禁止

さて、正解は?

※「?」画像をスクロールすると、正解が出て参ります。

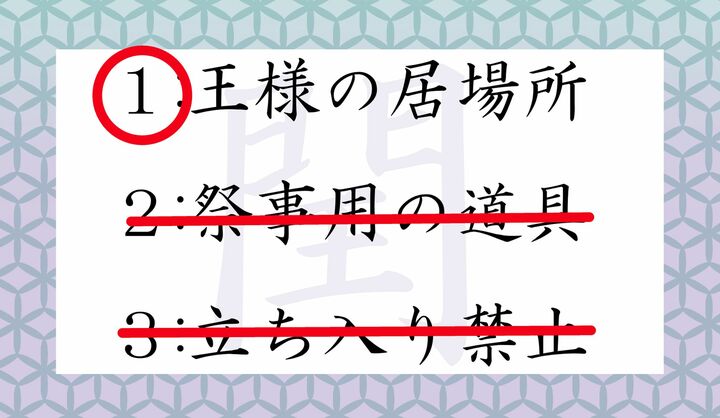

正解は… 1:王様の居場所 です。

「閏」という漢字は古代中国で作られた漢字で、暦を調整するための「うるう」という概念を表現するために作られた漢字のようです。もともとあった他の字を「うるう」に当て込んだものではありません。

古代中国では、通年の暦からはみ出した「うるう」の日には、王様は「政務を執らない日」と決まっていたようで、

「王様が門の中に閉じこもっている状態」を表現した「閏」という漢字をもって、「うるう」を表現することになった、と言われています。

日本語で「うるう」と呼ぶのは、「潤(うる)む」からとったのではないか?という説が有力です。「潤む」というと、水分が「はみ出す」ような、「余分」を伴った湿り気を連想しますので、その状態になぞらえたのかもしれません。

西洋では違った視点で「うるう」をとらえているようです。

「閏年」を英訳すると「a leap year」または「an intercalary year」となり、

「leap(跳躍する、跳び越える)」や「intercalary(挿入された)」という表現が使用されています。

東洋では「はみ出す」「余分」…つまり、「平素の基準から、こぼれ出る」という表現なのに対し、

西洋では「跳び越える」「挿入された」など、「暦を調整するための、人類の行動」を表現する言葉が使われています。

文化の違いが表れているようで、面白いですね。

…というところで、「挿入された」という概念にからめて、次のクイズです。

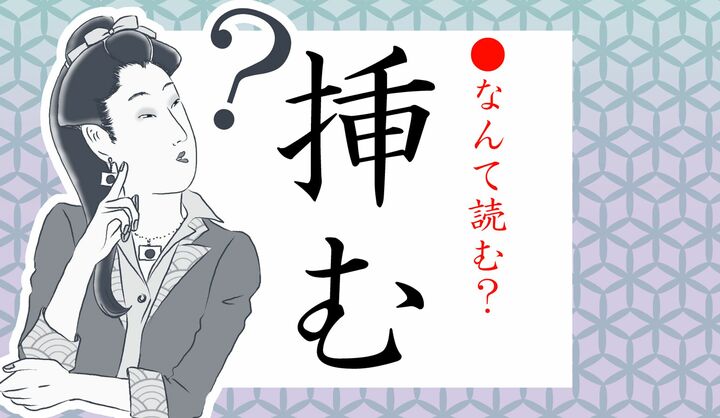

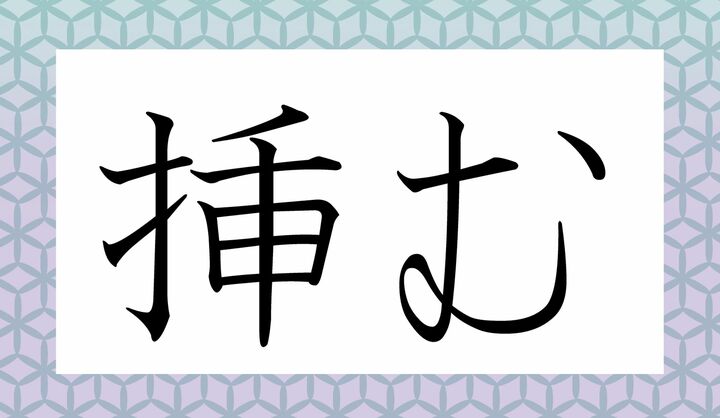

【問題2】「挿む」ってなんと読む?

「挿む」という日本語の読み方をお答えくだい。

<ヒント>答えはふたつ。ふたつとも、同じ意味の読み方です。ふたつとも答えられますか?

※「?」画像をスクロールすると、正解が出て参ります。

正解は・・・ 挿(はさ)む 挿(さしはさ)む です。

「はさむ」には「挟む」という表記もありますが、こちらは主に「もともとはさまれている状態」を指します。

これに対し「挿む」という表記を使う場合は、

「誰かが能動的に、その場所にさしはさむ」という、「(人の行動を伴った)はさむ」を表現します。

本日は、閏日にちなんだトリビアと、

・挿(はさ)む

・挿(さしはさ)む

という日本語の読み方をおさらいいたしました。

関連記事

- 【2020年はうるう年】閏年はいつ?どんな意味がある?計算方法や2月29日生まれのメリット・デメリットをチェック!

- 「お粧し」って何て読む?「おしょうし」じゃありませんよ!

- 「弁える」って何て読む?「べんえる」ではありませんよ!

- 「縦んば」ってなんて読む?「たてんば」じゃありませんよ!

- 「齎す」ってなんて読む?「齋藤」と似てるけど「さいす」じゃありませんよ

- TEXT :

- Precious.jp編集部

- ILLUSTRATION :

- 小出 真朱