「警める」って何をすること? 警察の警だけれど…

皆さま、日本では以前、「警察」と「消防」がひとつの組織だった、というトリビア、ご存知でしょうか? 明治時代から昭和23年の初春まで、「消防」は警察組織の一部でした。昭和23(1948)年の3月7日に、警察と消防を分離する大きな組織改革があり、現在のように、それぞれが独立した機能を持つ組織になったのです。

ということで本日3月7日は、警察、消防それぞれが「記念日」としています。

「警察制度改正記念日(警察庁)」「消防記念日(消防庁)」「東京消防庁開庁記念日(東京消防庁)」。同じ歴史に起因する記念日が、組織別に3種類。

「警察・消防独立記念日」的な名称で、「一緒の記念日」にするのは、難しかったのかしら?と、3種類の記念日が制定された背景を妄想してしまいます。

さて、日本語にも、同じルーツの言葉なのに、複数の表現を持つものが存在します。

…というところで日本語クイズと参りましょう。

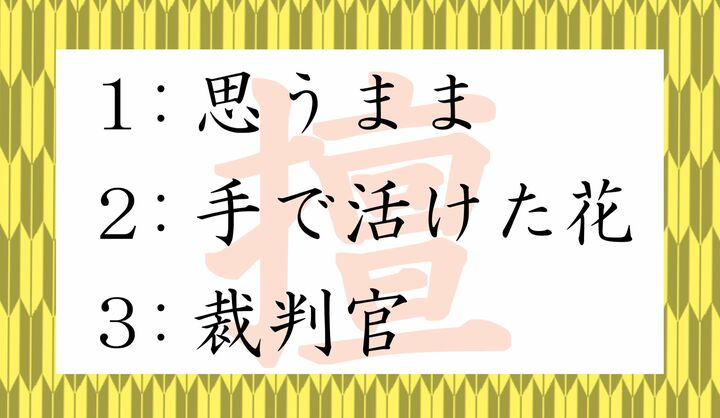

【問題1】「独擅場(どくせんじょう)」の「擅(せん)」の意味は?

「独壇場(どくだんじょう)」の「壇(だん)」は舞台などの「一段高くつくられた場所」のことですが、

「独擅場(どくせんじょう)」の「擅(せん)」は、どのような意味を持っているでしょうか? 以下の3つからお答えください。

1:ほしいまま、思うままにする

2:手で活けられた花

3:裁判官

…さて、正解は?

※「?」画像を下へスクロールすると、正解が出て参ります。

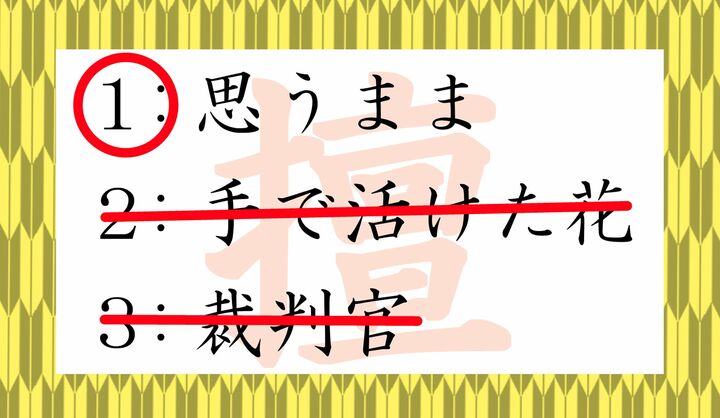

正解は… 1:ほしいまま、おもうままにする です。

「独壇場」「独擅場」は、ともに「独り舞台」を意味する言葉ですが、ルーツとなった言葉は「独擅場(どくせんじょう)」のほうです。

「独擅場(どくせんじょう)」の厳密な意味は、「その人ひとりがほしいまま、思うままにふるまう、独り舞台のような状態」です。

この「独擅場(どくせんじょう)」の読み間違えからはじまり、世間への浸透度が高くなりすぎて、日本語として認められる状態にまでなってしまった、もともとは「カン違いの間違えた表現」だったのが「独壇場(どくだんじょう)」です。

「壇(だん)」が「一段高く作られた場所」つまり、「演壇」「教壇」など、衆目を集めるために立つ場所を意味する言葉だったため、「独壇場(どくだんじょう)」でも「独り舞台」という意味にはなる、という解釈が後付けで出て、慣用化しました。

今では放送用語でも「独壇場(どくだんじょう)」のほうが採用されています。

もとは間違いだったものが、使う人が増えたがゆえに、正統派として定着するまでになったわけです。言葉とは、時代や人と共に変化するものですね。

…さて、2問目のクイズです。

【問題2】「警める」ってなんと読む?

「警める」という日本語の読み方をお答えください。

ヒント:同音異字の表記のほうが、一般的に浸透している読み方です。

<使用例>「深夜に女性の一人歩きはいかがなものか?って、彼に警められてしまったわ」

さて、正解は?

※「?」画像をスクロールすると、正解が出て参ります。

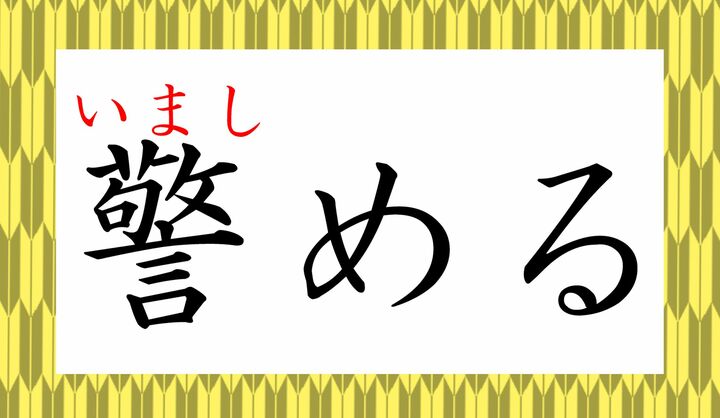

正解は・・・ 警(いまし)める です。

「いましめる」には、他にも複数の漢字表記があります。

・戒(いまし)める/誡(いまし)める…前もって注意する。言葉で注意をうながす。

・箴(いまし)める…辛辣に注意をうながす。

・縛(いまし)める…縛って自由が利かない状態にする。

・警(いまし)める…警戒する。取り締まる。

「縛める」以外は細かなニュアンスの違いだけなので、現状、最もポピュラーな「戒める」に、事実上統一されている状態ですよね?

しかし「警察」の「警(けい)」という字の訓読みは、この「警(いまし)める」のみなのです。訓読みをおさらいすると、字の持つ意味が端的に理解できますよね? せっかくの警察の記念日ですので、話題の種にしてみてはいかがでしょうか?

以上、本日は、警察・消防関連の、同じルーツをもつ3種類の記念日にちなんで、

・独擅場(どくせんじょう)

・独壇場(どくだんじょう)

・警(いまし)める

という日本語の読み、トリビアをお送りしました。

関連記事

- 実はドライバーは困っている?タクシー利用時の「乗客のNGマナー」10選

- 「花の兄」ってなんの事?「美しいお兄さん」ではありませんよ!

- 「象る」って何て読む?「ぞうる」って答える人はさすがにいないですよね

- 「悴む」ってなんと読む?「憔悴」の「悴」ですが「すいむ」ではありませんよ

- 「玩ぶ」って何て読む?「がんぶ」ではないですよ!

- TEXT :

- Precious.jp編集部

- ILLUSTRATION :

- 小出 真朱