【目次】

「原因」とは?

【1】女性の7割が感じている

寒い冬、身体の「冷え」に悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。特に冷え性に悩む方だと、手足が冷たくてなかなか夜眠れない、お風呂に入っても温まらない、など困ることも多いですよね。実際どれだけの人が冷え性に悩んでいるのでしょうか。

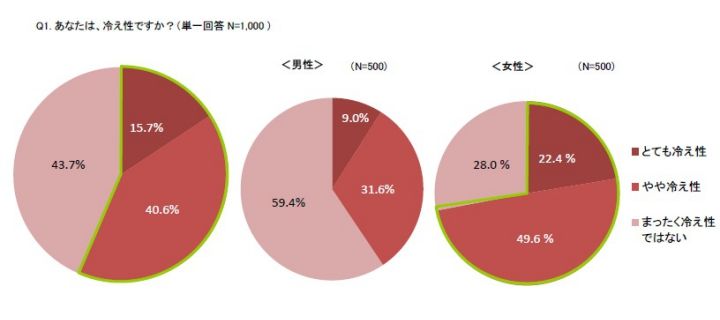

こちらは、お風呂の給湯器なども取り扱っている「リンナイ」が、全国の20代〜60代の男女1,000人に対して実施した、「冷え性と入浴に関する意識調査」での回答結果です。「あなたは冷え性ですか?」の問いには、男性の4割に対して、女性の実に7割が「冷え性」だと回答。男性よりも女性のほうが冷え性に悩んでいることが伺えますね。

では、年代別ではどうでしょうか。

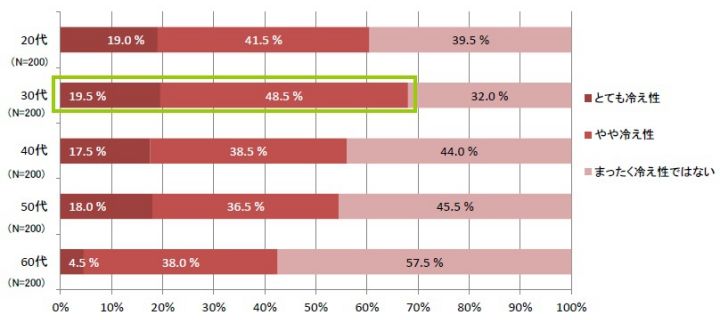

これは同じく「あなたは冷え性ですか?」という問いに対する、年代別(男女各200名ずつ)でのグラフです。これを見ると、30代の冷え性の人の割合が最も多く、30代以降はゆるやかに減少する傾向が見られました。仕事や家庭に忙しい30代。特に働く女性は、冬に限らず、夏のオフィスの冷房などに悩まされている方も多いですよね。

半身浴はNG!?日本人女性の7割が経験する「冷え性」を改善するための「正しいお風呂の入り方」とは

【2】冷え性の「原因」とは

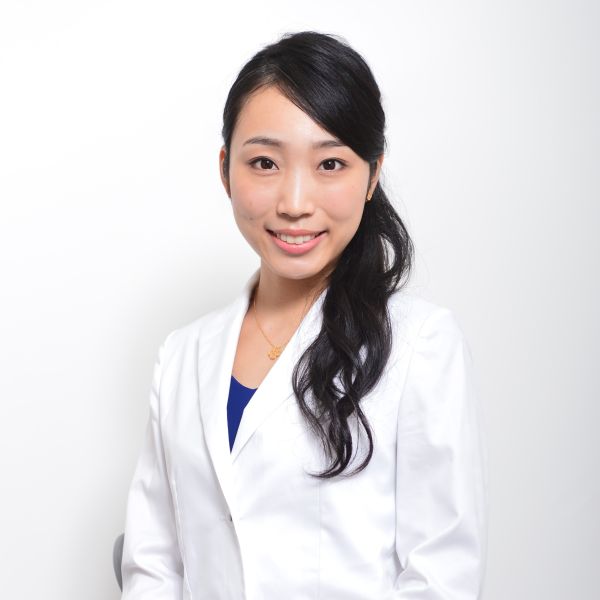

産婦人科医で女医ボクサーとしても活躍する高橋怜奈さんに、冷え性の原因を教えていただきました。「人は緊張したり、冬の時期に寒いところに長い時間いると手や足、体が冷たくなったりしますが、健康であれば恒常性が働いているので、冷えたからといって、ずっと冷えたままではなく、しばらくすれば元に戻ります。また、冷えたものを食べるのは、冷えを助長するため良くないといわれますが、基本的に内臓の温度は一定に保たれているので、冷たいものを少々食べたところで、冷えにつながることもありません。

それでは、冷えはなぜ起こるのか?というと、血流の悪さが原因で起こります。『冷えている=血流が悪くなっている』ということ。通常、手足など末端部分が温められるような血流の循環がある状態が正常なのですが、手足が冷たいということは、そこに血液が回っていないので、すでに正常な状態ではありません。その原因は人によって様々で、筋肉量の不足であったり、水分代謝が悪いことによるむくみ、毛細血管の衰え、ストレスによる自律神経の乱れ、筋肉のコリなどが挙げられます」(高橋さん)。

女医が指南!「冷え性」の本当の原因と、根本から改善するための正しい温活法6選

\冷え性を感じる部位は、末端が圧倒的に多い/

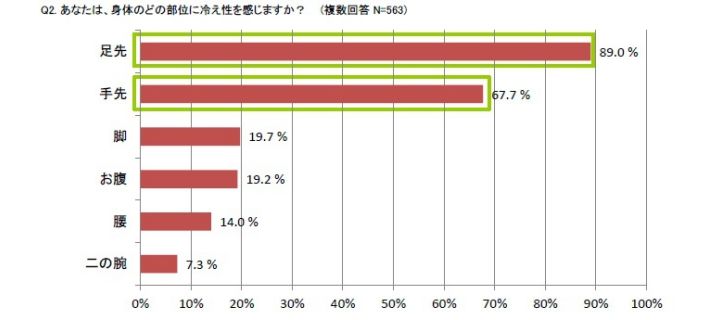

こちらは、冷え性を感じている男女563名に対して行った「身体のどの部位に冷え性を感じますか?」という質問。冷え性を感じる部位は「足先」「手先」など、末端が冷たく感じる傾向が圧倒的に多い、という結果になりました。手足が冷えるというのは血流が悪く、手足からの熱の放熱がうまくできていない状態なのだとか。血流を良くするためにはやはり身体を温めるのが最善だそうですよ。

半身浴はNG!?日本人女性の7割が経験する「冷え性」を改善するための「正しいお風呂の入り方」とは

末端冷え性は深刻な悩みとして抱えている人も多いですよね。その冷えの原因はどんなところにあるのでしょうか? 整体サロン『ボディケアむすひ』代表の前島隼人さん(以下、前島)によると、「多くの人は血流が悪くなっていることが原因と考えている人が多いですよね。もちろん、それも大きな原因のひとつではあるのですが、そこだけを注視して対策しようとすると結局改善されないということが起こりがちです」。

--つまり、他に大きな原因があるということでしょうか?

前島「そうですね。血流が悪いと言えど、心臓が動いている限り常に血は体を巡っているのですよね。本当に血が巡らないということが起こると体の末端は壊死してしまうので。いちばんの原因は血流というよりも、筋肉が硬くなってしまうことです。この筋肉が硬くなることが原因という意味を知るには、体が熱を生み出す仕組みを理解することが必要ですね。まず、酸素と栄養素が血流に乗って全身の細胞に行き渡ることによってエネルギーが生み出され、体が熱を生み出します。実は、細胞に酸素と栄養素を供給するのは血液ではなく、そこから細胞に染み出すリンパ間質液というものです。

このリンパ間質液は心臓の力で動くことができないので、筋肉をポンプのように使って動くことで細胞に酸素と栄養素を届けるのです。つまり筋肉が硬くなり、動きづらい状態になっているとうまく体内で熱を発することができず、冷えを起こしてしまうというわけです」。

--普通の冷え性も末端冷え性も、原因としては同じですか?

前島「そうですね。単純に冷えが末端で起こっていれば末端冷え性、それ以外の部分で起こっていれば冷え性、ということです。原因となっていることは、どちらも変わらないですね」。

「末端冷え性」の原因は血行の悪さだけではない!? 本当の原因と解消法とは?

「改善ポイント6つ」

産婦人科医で女医ボクサーとしても活躍する高橋怜奈さんに、冷え性を改善するための6つのポイントを伺いました。「もちろん、寒い時に衣服などで体を温めることは大切ですが、冷え性を抱えている人の場合、外から温めるケアだけでは限界があります。一時しのぎでなく、冷え性を根本から解消するためには、冷えの原因に正しくアプローチして、巡りの良い身体を手に入れることが大切です」(高橋さん)。

【1】筋肉量を増やそう。特に下半身の筋肉が大切に!

「冷えを根本から改善するためには、何よりも筋肉をつけることが大切です。男性に冷え性が少ないのは、女性よりも筋肉量があるから。筋肉を鍛えると、熱量も上がり、血行も良くなるので、末端冷え性の改善や予防に効果てきめんです。特に、女性の場合、ふくらはぎや太ももなど下半身を重視して筋肉をつけるのがおすすめ。ふくらはぎは第二の心臓と呼ばれ、血液や水分などを上へと押し戻す筋ポンプ作用があるので、下半身に筋肉をしっかりつけることで、体全体の血流が良くなります。スクワットは下半身を強化するには最適なエクササイズなので、ぜひ取り入れてみてください」(高橋さん)。

\これもおすすめ!/

「仕事中、足元に冷えを感じた時は、デスクで座ったままできる『足の上げ下げ運動』を行ってみてください。座った状態で足を上にあげて伸ばし、つま先を上げ下げするだけ。やっている内に、体がポカポカと温まってきます。また、立った状態でかかとを上げ下げする運動も、通勤時間を利用しながら簡単に行えるのでおすすめです」(高橋さん)。

【2】「むくみ」は、その日のうちに解消しよう

「むくみとは水分代謝が悪く、水の排出が停滞している状態のこと。むくみによる余分な水分が血管やリンパ管を圧迫し、血行を悪くするため、冷えを加速させてしまいます。特に、下半身の筋肉量が少ない人は、血液や水分などを上へと押し出す力が弱いため、血液や水分が滞って、むくみやすくなります。むくみと冷えのスパイラルを引き起こさないためにも、マッサージなどでその日のうちにしっかりむくみをとるように心がけましょう。普段から脚がむくみやすい人は、着圧ストッキングを活用してみてください。むくみを予防できます。また、塩分の摂りすぎはむくみの原因になるので控えめにしましょう」(高橋さん)。

【3】ストレッチでコリをほぐし、巡りのいい体に!

「筋肉が緊張して硬くなると、血管が圧迫されて血流が悪くなり、疲労物質や老廃物が筋肉に溜まってコリが発生します。巡りのいい体をキープするためにも、普段からストレッチを取り入れて、冷えを撃退しましょう」(高橋さん)。

【4】ストレスを溜めこまないようにしよう

「緊張したり、ストレスがたまっている状態は、常にアドレナリンが出ていて、心拍数も上がっているため、末端の血流が悪くなり、手足が冷えやすくなります。そんな時は好きな音楽を聴いたり、アロマを焚いたりするなど自分なりのリラックス法を取り入れてください。副交換神経が優位になり、手足も温かくなります」(高橋さん)。

【5】毎日の入浴で全身の血流をアップさせよう

「入浴は冷えの解消に効果抜群。毛細血管力が高まり、末梢の血流もアップするので、全身ポカポカになります。シャワーだけで済ませずに、できれば毎日お風呂に浸かるようにしましょう。長時間入る必要はなく、41~42度くらいのお湯に10分程度、浸かるだけでOK。リラックス効果のあるアロマの香りの入浴剤や、発汗を促すバスソルト、炭酸入浴剤を利用すれば、ストレスで凝り固まった体も柔らかくなり、全身の巡りもアップします」(高橋さん)。

【6】寒いと感じたら、しっかりと温めよう

「寒さも血流を悪くする要因です。冬場でも暑いと思えば無理して温める必要はありませんが、寒いと感じるなら、手袋やマフラー、暖かいソックスを履いて温めるようにしましょう。全身を素早く温めたい時は、首の後ろや脇の下を、末端が冷えている時は、ダイレクトに足湯をしたり、手浴をするとすぐに温かくなります」(高橋さん)。

女医が指南!「冷え性」の本当の原因と、根本から改善するための正しい温活法6選

冷え性の解消「メソッド9選」

【ツボ#1】ドライヤーが大活躍!冷え解消&免疫力アップに効くツボ

未知の疫病から私たちの体を守る役目を果たしてくれているのが「免疫」で、ウイルスなどの病原体から私たちを守る「防御システム」のようなもの。そして、この免疫力を高めるには、十分な睡眠やバランスのとれた食事と併せて「体を温めること」がかなり重要。免疫細胞は体温が上昇すると活動が活発になり、防御力がより高まるといわれています。

そこで簡単な免疫力アップ法として、アンチエイジングデザイナーの村木宏衣さんが教えてくれたのが「首の後ろにある『大椎』というツボをドライヤーで温める」という方法。「大椎」は全身を温めることができるツボで、ここを温めると首や肩のコリをやわらげたり、エネルギーが高まる効果も。また風邪気味のときにはこの部分を温めると、症状がやわらぐのだそう。お風呂上りに髪を乾かすついでにできるので、ぜひ毎日の習慣にしてみてください。

<STEP.1> 「大椎」のツボの位置を確認

・お辞儀するように首を曲げたときに、首のつけ根にできる骨の出っ張りのすぐ下のくぼみの位置が「大椎」。

<STEP.2>ドライヤーで「大椎」のツボを温風を当てる、止める、を繰り返す

・ドライヤーでやけどしない程度の距離から「大椎」のツボに温風を当てます。

・そして温まったらドライヤーを止めます。これを何度か繰り返しましょう。

・これはまるでお灸と同じような効果が期待でき、じわじわと全身が温まって、免疫力アップにつながります。

【まとめ|冷え解消&免疫力アップに効くドライヤーの活用法4か条】

1. 新型コロナウイルスの感染予防には、免疫力アップも重要に。

2.免疫細胞を活性化するには冷えを解消し、全身を温めることが有効。

3.簡単なのは、首の後ろにある、冷えを解消するツボ「大椎」を温めること。

4.ドライヤーで「大椎」を温めると簡単にお灸をしたような効果が得られ、全身ポカポカに!

ドライヤーが大活躍! 冷え性を解消して免疫力を高める、とっておきの方法とは?

【ツボ#2】脚の冷えやむくみを解消、疲労回復にも効くツボ押しテク

ずっと座りっぱなし状態が続くと、血流がダウンし下半身が冷えやすくなります。そうすると脚がむくむ、だるくなる、さらに冷える、という脚が太くなる悪循環に…。

そこで、アンチエイジングデザイナーの村木宏衣さんが教えてくれた簡単な解決法は「足のツボ押し」テク。下半身の冷え解消に効果的な「湧泉」とむくみ改善に効く「足三里」で、この2つのツボは全身の様々な不調を調節することができる「万能なツボ」ともいわれています。だるさ解消、内臓の疲労回復、そして免疫力アップにも効果があるので、こまめにプッシュしましょう。

<STEP.1>下半身の冷えを解消する「湧泉」のツボを押す

・足の裏の中央よりやや上、足をグーにしたときにくぼむ場所が「湧泉」。

・足の冷えを解消する代表的なツボで、プッシュすると冷たくなった足先が温かくなるのを感じるでしょう。

・気力や生命力が泉のように湧くツボといわれていますので、自粛生活の疲労や倦怠感が消え、やる気がわいてきますよ。

・足の裏から両手を包み込むようにしてもち、両手の親指を重ねてプッシュします。

・深呼吸しながら、気持ちいいと思える程度の強さで5秒かけてゆっくり押し、5秒かけてゆっくり戻します。

・1回でも十分効果はありますが、5回くらい繰り返すといいでしょう。

<STEP.2>むくみ改善に効く「足三里」のツボを押す

・「足三里」は、ひざのお皿のすぐ下、外側のくぼみに人さし指をおき、指幅4本揃えて小指があたる位置。

・内臓の動きを活発にして体の中に溜まった老廃物の排出を促してくれるツボ。

・脚がパンパンにむくんでつらい時は、ここをプッシュしましょう。溜まった疲れを和らげて免疫力もアップする効果あり。

・押し方は「湧泉」と一緒。両手で包み込むようにして、両手の親指を重ねてプッシュします。

・深呼吸しながら、気持ちいいと思える程度の強さで5秒かけてゆっくり押し、5秒かけてゆっくり戻します。これを5回繰り返して。

【まとめ|足の冷えやむくみを解消する「ツボ押し」テク4か条】

1.運動不足になると下半身が冷えて、脚がむくみやすくなる。

2.原因は血流が滞ったり、水分が溜まったり代謝不良に陥っていること。

3.冷えを解消する「湧泉」、むくみを改善する「足三里」のツボ押しが効果的。

4.5秒かけてゆっくり押して、5秒かけてゆっくり放すのが基本。これを5回繰り返す。

テレワークによる冷えとむくみで脚が太くなる…⁉ 疲労回復にも効く「ツボ押し」テクニック

【ツボ#3】ブーツむくみを解消!ふくらはぎのツボ押し

気温が下がる冬は、むくみやすさを感じる人が多いのではないでしょうか?

冬にむくみやすい原因は(1)体が冷えて新陳代謝が低下する、(2)寒いと外出するのが億劫になり、運動不足になりやすい、(3)夏よりも水分の摂取が少なくなり、水分代謝のめぐりが悪くなる、ということが考えられます。特にブーツを履くときにはむくんでいるなーと感じることが多いですし、無理に履いて締め付けることでさらにむくみが悪化する…なんてことも。

むくみは血管の外の組織に余分な水分が溜まることが原因。夕方以降に脚のむくみが起こるのは、余分な水分が下へ下へと下がっていくからなのです。パンパンに張ったふくらはぎを即効でなんとかしたい!そこでアンチエイジングデザイナーの村木宏衣さんに、オフィスでこっそりむくみ解消できる、効果的なツボ押しメソッドを教えてもらいました。むくみだけでなく、冷えやだるさも解消できるので、こまめに行うとスッキリ美脚をキープできますよ。

<STEP.1>むくみを解消するツボの位置を確認

・ひざ下の内側にある陰稜泉(いんりょうせん)、ひざ下の外側にある足三里(あしさんり)を刺激します。

・陰稜泉はむくみや冷えを改善し、腰痛もやわらげ、足三里は脚全体のだるさ、むくみを解消するツボ。

<STEP.2> 脚の骨に沿ってさすり上げ、ツボの位置を探す

・正面から手で足首を包むようにし、親指と中指でしっかりとつかむ。これがツボを探すスタート位置。

・親指と中指でつかんだまま、上に向かってさすり上げる。骨が当たるところが陰稜泉、足三里のツボの位置なのでしっかりと捉えましょう。

<STEP.3>ツボをとらえたまま、つま先を上げ下げする

・親指と中指で挟むように、陰稜泉、足三里のツボをとらえたまま、つま先を上げ下げする。これを20回。

・反対の足も同様に行って。このときかかとは床につけ、安定した状態で行いましょう。

【まとめ|ブーツむくみを解消!ふくらはぎをスッキリさせるメソッド4か条】

1.長時間座ったままのデスクワーク、もしくは長時間の立ち仕事がむくみの原因。

2.気温が下がる冬は、運動不足、冷え、水分摂取が少なくなることが原因でむくみやすい。

3.即効でむくみを解消するには、陰稜泉、足三里のツボを刺激するのが効果的。

4.ツボを刺激しながら、つま先を上げ下げすることでむくみも疲労もスッキリ解消。

「ブーツむくみ」を解消!ふくらはぎをスッキリ細くする「ツボ押し」テクニック

【ツボ#4】お腹や腰の冷え対策に!内臓を温めて体調を整えるツボ

東洋医学では、下腹にある「丹田(たんでん)」は、生命エネルギーが蓄えられている場所として考えられています。そんなパワーが集まる場所「丹田」は、別名「関元」というツボの名前が付いています。

外出時には、この位置にカイロを貼ると全身の血の巡りがよくなってポカポカ状態をキープできるのだとか。

さらに、「関元」のツボ押しは心身ともに元気になることから、情緒不安定の解消にも効くといわれているので、場所を覚えて早速プッシュしてみてくださいね。

<STEP.1>「関元」(かんげん)のツボの位置を確認

・「関元」はおへその下から指4本分(5〜6cm)下の位置にあります。

<STEP.2>両手の中指と人差し指を使ってじんわりとプッシュする

・中指と人差し指の腹を使ってゆっくり押します。

・5秒かけてじんわりと圧をかける、5秒かけてゆっくり力を抜きながらはなす、を3〜5回を繰り返します。

・このとき息を止めずに深呼吸しながら行いましょう。

【まとめ|お腹や腰の冷え対策に。内臓を温めて体調を整える万能ツボ押しメソッド4か条】

1.「関元」は別名「丹田」とも呼ばれ、パワーが集まる場所として有名。

2.寒い季節に起こりやすい、冷えによる腰痛、腹痛、生理痛、さらに倦怠感に効果的なツボ。

3.このツボをプッシュすることで全身の血流がアップし、心身ともに元気に。

4.手足などの末端の冷えの解消にも効果的なのでおすすめ。

お腹や腰の冷え対策に【村木宏衣さん指導】内臓を温めて体調を整える万能ツボ押しメソッド

【マッサージ#1】「脚のむくみと冷え」を解消する、簡単4ステップマッサージ

私たちの体は、血管やリンパ管を通して体に必要な栄養を運んだり、不要なものを流したりしています。

そのポンプの役割を果たしているのが心臓ですが、その作用は心臓から遠く離れている足まではなかなか届かず、不要なものが溜まりやすくなったり、血流が悪くなったりするため、足先が冷えたり、ふくらはぎがむくみやすくなったりするのです。有効な解決策は、血液やリンパの流れを改善するマッサージ。

アンチエイジングデザイナーの村木宏衣さんが教えてくれた方法は、所要時間5分程度。簡単&短時間でできるのに即効性あり、だから、忙しいキャリア女性におすすめです。

<STEP.1>足指の間を刺激してほぐすと、血流が一気に上がる

・片膝を立てて座り、両手で足先を包み込むようにし、両手の親指を使って足の指の親指と人さし指の間、薬指と小指の間をほぐしていきます。

・足の指のまたから足の甲に向かって軽くプッシュしながら10回行って。

・足の人さし指と中指の間、薬指と小指の間も同様に。

<STEP.2> 膝裏を両手で捉えてプッシュ!滞ったリンパ節のつまりを流す

・親指を除く4本の指先を膝裏に食い込ませる。そして左右に揺らしながら、優しくほぐす。

・このとき揉んだりこすったりするのはNG。足の重みで刺激するのが正解。

・リンパ節のつまりを解消することで、老廃物を排出しやすくなり、冷え、むくみ解消に。

<STEP.3> 冷えて凝り固まったふくらはぎをほぐせば、ポンプ機能が復活!

・ふくらはぎにある筋肉は、足首付近に溜まりがちな老廃物を送り出すポンプの役割をしているのですが、ここが凝り固まっているとポンプ機能が低下し、老廃物が溜まることで冷えやむくみにつながります。

・ふくらはぎを両手でつかみゆらゆらと左右に揺らしながらほぐしましょう。

<STEP.4> 動き出した老廃物を一気に流すイメージでさすり上げる!

・仕上げに足首からひざ下に向かって、STEP.1~3で動き出した老廃物を一気に、膝裏のリンパ節に流します。

・親指以外の4本の指をぴったりと合わせて広い面をつくり、ふくらはぎにしっかりと密着さながら流すのがポイント。下から上へリズミカルに流していきましょう。

【まとめ|足のむくみや冷えを解消するポイント 4か条】

1.はじめに足指の間をほぐすこと。血流が一気に上がる。

2.こするのはNG。筋肉深層を刺激するように深くプッシュを。

3.マッサージで老廃物が動く。最後に必ずリンパ節に流すこと。

4.毎日続けることが大事。その日のむくみはその日のうちに解消を。

若返りに効く!ゴッドハンド直伝「脚のむくみと冷え」を解消するセルフマッサージとは?

【マッサージ#2】セルライト撃退! 鼠径リンパ節のつまりをとるメソッド

アンチエイジングデザイナーの村木宏衣さんが教えてくれるのが、鼠径リンパ節のつまりを解消するメソッド。セルライトケアだけでなく、冷えやむくみもスッキリと解消できるので、1日の終わりのリラックスタイムに取り入れてみてくださいね。

<STEP.1>鼠径リンパ節の位置を確認

・リンパ節とは、老廃物を押し流すゴミ箱の様な役割をしている器官のことです。

・リンパ節の部位をよくほぐすことは、リンパの流れや働きをスムーズにする上でとても重要。

・特に下半身のむくみや冷え、セルライトを解消するには鼠径リンパ節のつまりを解消しておくことが重要なので、改めて位置を確認しておきましょう。

<STEP.2>鼠径部をプッシュしたまま、膝をゆらゆらさせて刺激をあたえる

・バスタオル2枚をきつく丸めてから、膝の下を当てます。膝が固定できるし、安定して座りやすくなります。

・左手の親指以外の4本指で右側の鼠径部をプッシュしたまま、右手は膝上をつかみ、膝下方向に圧をかけてストレッチします。

・そのままの状態で、膝を左右にゆらゆらと回旋させると、鼠径部に適度な刺激を与えることができて、つまり解消に。これを30秒行って。そして反対側も同様に行いましょう。

【まとめ|太もも&ヒップのセルライトを撃退。鼠径リンパ節のつまりをとるメソッド4か条】

1.リンパの流れが滞ることで、 老廃物が溜まり脂肪細胞が肥大化してセルライトに。

2.長時間座りっぱなしでいると鼠径リンパ節がつまり、お尻や太もものセルライトが増殖してしまう。

3.鼠径部のリンパ節のつまりを解消することがセルライト対策に。

4.つまりを解消すると下半身のむくみ、冷え解消にもつながるので、習慣化がおすすめ。

太もも&ヒップのセルライト撃退に!リンパのつまり解消メソッドとは?

【マッサージ#3】便秘&イライラ解消!簡単「腸もみ」マッサージ

食べ過ぎているわけではないのにお腹がポッコリとしている…原因は便秘、もしくはお腹にガスがたまっている状態で、腸内環境が悪化している証拠。すると腸の動きは悪くなり、腸の血流やリンパが滞り、ひいては全身の冷えやむくみなどの原因にも!

アンチエイジングデザイナーの村木宏衣さん曰く、腸は第二の脳と呼ばれるほど、調子の良し悪しによって全身に影響を及ぼすのだそう。そこで腸の調子を整える、簡単マッサージを伝授してもらいました。たとえ便秘の症状がなくても、何だかイライラする、いつもだるくて疲れやすい、と感じてる人にもこの腸マッサージはおすすめ。腸の動きが活発になることで、自律神経のバランスが整いやすくなり、不調の改善につながります。もちろん、ダイエット効果も抜群。食事制限や運動をしてもなかなかやせない…という人も、腸マッサージによって代謝がアップし、太りにくくなるので試してみてください。

<STEP.1> マッサージするポイントを知る

・大腸は結腸と直腸に分けられ、結腸は盲腸、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸と分かれています。

・腸マッサージは便が滞りやすい、丸印で示した“腸の四隅”をほぐすのが効果的。

<STEP.2> STEP.1のポイントを手で押さえながら、膝を揺らす

・STEP.1の○で示したところの1カ所を両手で押さえたまま、膝をゆらゆらと小さく左右に10回揺らして。

・膝を揺らすことで、適度な負荷がかかり奥深くに圧をかけることができます。これを○印がついた4カ所行って。

空腹時や食後すぐの腸マッサージは、腸に負担がかかりやすいので避けたほうがいいでしょう。おすすめは朝と夜の2回行うこと。夜の腸マッサージは寝ている間に腸が活動しやすい状態に整えるため、そして、朝の腸マッサージは腸を目覚めさせてお通じをよくする効果がありますよ。

【まとめ|便秘&イライラ解消!簡単「腸もみ」メソッド4か条】

1.便秘が続き、お腹がポッコリとしてしまっているなら、腸内環境の悪化が原因。

2.腸の状態と自律神経は密接に関わっているので、イライラすると腸内環境が悪化することも。

3.腸内環境が改善されると自律神経のバランスも整うので、メンタルの不調にも効果あり!

4.空腹時や食後すぐのマッサージは避けて、朝と夜の2回行うのがおすすめ。

便秘を解消する簡単「腸もみ」マッサージ|ぽっこりお腹やイライラまで解決!

【ストレッチ#1】冷えや不調を改善!40秒で固まった体を緩めるストレッチ

なんとなくだるい、背中が痛い、腕が重い…そんな自覚がある人は、ストレスやデスクワークによって、体に疲労が溜まり、筋肉が緊張している状態です。放置しているとつらいコリや冷えにつながったり、体の不調を引き起こすこともあるのでケアが急務!村木さん曰く、軽やかでめぐりのいい体に整えるには「まずは凝り固まった筋肉を緩めることが大事」なのだとか。そこで村木さんが教えてくれるのは「深呼吸しながらリラックスする」「腕、背中、脚にかけてストレッチして緩める」というふたつのことを同時に行える簡単メソッド。ベッドに寝ながらできるうえ、血流が良くなり、コリも緩和するので身体がスッキリ、ラクになることでしょう。体が緩めば、心の緊張も緩みやすくなるので、ストレス緩和にも役立ちますよ。

<STEP.1>右手で右足を握手するようにつかむ

・仰向けになり、膝を立てます。

・次に、右手で右足を握手するように足の裏側からつかみます。

・手も足もギュッと掴む感じで、指を曲げてください。

<STEP.2>腕を外に向かって回旋させ、ストレッチを行う

・STEP.1の体勢のまま、まずはゆっくり深呼吸を。肩甲骨と肩甲骨の間に空気を入れる感じで行いましょう。

・そのまま腕を外に向かって回旋させた後、肘をしっかりと伸ばしてください。

・負荷がかかり、ストレッチ効果が得られます。これを20秒行いましょう。左側も同様に行ってください。

【まとめ|冷えや不調を改善!40秒でカチカチに固まった体を一気に緩める4か条】

1.精神的なストレスが溜まると、心だけでなく、体も緊張状態に。

2.さらにデスクワークの疲労が加われば、背中から腰、脚まで固まり、つらいコリに。

3.血流も悪くなり、冷えや不調を引き起こしやすくなるので緩めるケアは必須。

4.村木さんのメソッドで体の緊張をリセットすれば、コリも緩和してスッキリ、調子のいい体に。

村木宏衣さん指南|冷えや不調を改善!40秒でカチカチに固まった体を一気に緩める方法

【ストレッチ#2】むくみスッキリ!「壁」さえあればできるトレーニング

壁トレのいいところは、壁さえあればエクササイズができるということ。広いスペースも、特別な道具も必要ありません。だからこそ、どんな場所でもどんなシチュエーションでも、できてしまいます。例えば、お湯が沸くまでの間にキッチンで、テレビを観ながらCMの間にリビングで、寝る前に歯磨きをしながら、など。ちょっとした合間の時間での実践が可能なんです。さらに、オフィスで作業にひと区切りついたタイミングや、入浴中にもできてしまいます。また、常に体を壁に添えながら正しく動けば、歪んだ姿勢のまま間違った運動を行うことによるトラブルを回避できます。さらには、壁をサポートとして活用することで不要な負荷をかけずに済み、自分の体重を常にコントロールしながら行うことが可能。「同じ体勢を長時間することで滞りがちな上半身や脚の巡りが良くなります。肩こり、むくみ、冷え等の軽減にも効果的ですよ」と和田さん。

そんな壁トレのなかでも、「下半身太り」と「むくみ」に効果的なふたつのエクササイズをご紹介。どちらも手軽にできるものなので、毎日行うことを目標にしてみてください。最初は1セットからでもOK。慣れてきたら、回数を3〜4回と、どんどん増やしていきましょう。

(a)下半身痩せに効く「壁トレ」

<STEP.1>後頭部から尾てい骨まで壁に押し当てた状態で、椅子に座るような姿勢に

・両腕を胸の前で交差させ、右膝を伸ばして床と水平にしたまま、30秒を目安に呼吸をゆっくり5回繰り返しましょう。

・息は鼻から吸い込み、口から吐くこと。吸うより吐くほうを長くするように意識します。反対の左側も同様に行ってください。

<STEP.2> STEP.1で余裕ができてきたら、写真のように両手を頭上に上げる

・右足を左の膝の上に掛けた状態のまま、30秒を目安に呼吸をゆっくり5回繰り返しましょう。反対側も同様に行います。

(b)下半身のむくみを解消する「壁トレ」

<STEP.1> 仰向けになり、両足を壁にあずける

このとき、膝が90度より少し大きくなるよう壁に足裏をつけます。そこから、お尻の横に手を当ててお尻を床から浮かせてください。足裏でしっかり壁を押しながら、内ももやお尻の筋肉を意識し、30秒を目安にこの状態をキープ。

<STEP.2> 次に片脚を壁から離し、頭上に2秒キープ

このとき、足裏で壁をしっかり押す力と、頭上に伸ばしたもう片方の足とで引き合うようにバランスをとります。そして、この動作を2秒ずつ、左右交互に10回繰り返します。

「正しい入浴」のすすめ

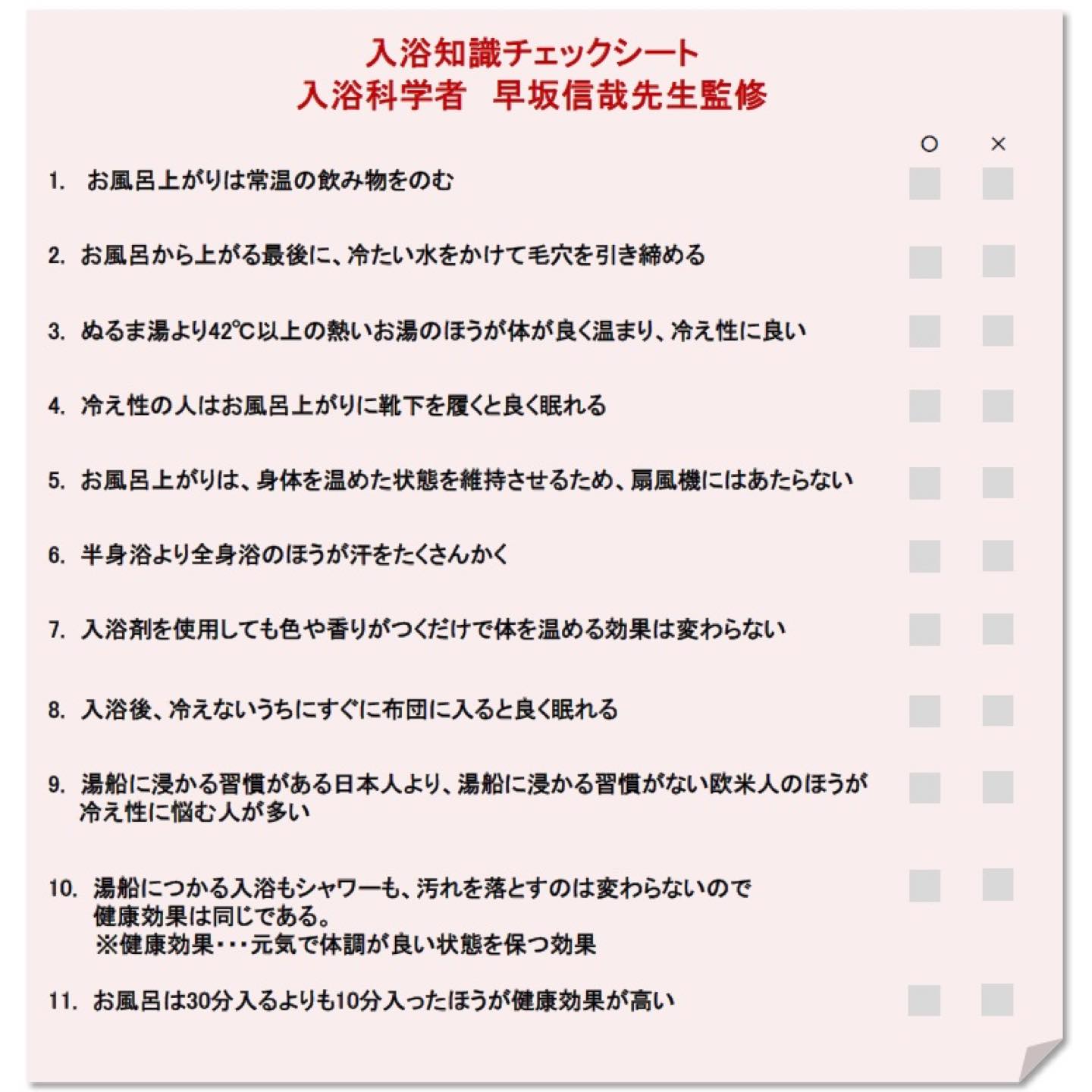

【1】正しい入浴できていますか?「入浴知識チェックシート」

給湯器などを販売するメーカー「リンナイ」による全国20代~60代の男女1000名アンケート調査によれば、「日本人女性の7割、男性の4割が冷え性に悩んでいる」こと、30代が最も冷え性が多く約7割、冷えを感じる部位は1位「足先」、2位「手先」など、その通りでしょうという結果や「意外な事実」が判明し、話題となっています。

たとえば、お風呂の入り方として「40℃のお湯に10〜15分全身浴をする」ことが身体を温めるためには最適…なのですが、冷え性を改善しようと積極的にお風呂に入っている方の中でも、誤った入浴方法を行っているため、身体が充分に温まっていない可能性が高いことも、わかってきました。あなた自身はどうでしょうか? 実際に正しい入浴方法ができているのか? 知りたくありませんか? ということで、お風呂を医学的に研究している第一人者である医師の早坂信哉先生が監修した、「入浴知識チェックシート」で、自分の入浴理解度をチェックしてみましょう!

質問は全部で11問、回答はすべて2択です。どちらか「YES」「NO」どちらかふさわしいと思うものを選んでみてください。

【2】正解を確認し「正しい入浴」を

<第1問>お風呂上がりには「常温の飲み物」を飲むといい。

正解はYES。

冷たい飲み物を飲むことで、せっかくお風呂で温まった身体が冷えてしまいます。お風呂上がりは常温の飲み物を飲むようにしましょう。

<第2問> お風呂から上がる最後に、冷たい水をかけて毛穴を引き締めるのはあり?なし?

正解は「NO」。

確かに冷たい水をかけると毛穴は引き締まるので良いのですが、最後は温かいお湯をかけて、身体を温めた状態でお風呂を上がりましょう。

<第3問> ぬるま湯より、42℃以上の熱いお湯のほうが体が良く温まり、冷え性に良い。

正解は「NO」。

42℃の熱いお湯のほうが結果的に早く身体が冷えてしまうことがわかっています。40℃までのぬるい湯でより長く体を温めましょう。

<第4問> 冷え性の人は、お風呂上がりに靴下を履くと良く眠れる。

正解は「NO」。

手足からの熱の放散があると眠くなることがわかっています。靴下を履いて寝ると手足から熱が逃げず、結果としてよく眠れないのです。なので眠るときは靴下ははかないようにしましょう。

<第5問> お風呂上がりは、身体を温めた状態を維持させるため、扇風機にはあたらないほうがいい。

正解は「YES」。

冷やすと温熱効果が中断し、身体が冷えてしまいます。お風呂上がりは扇風機には当たらないようにしましょう。

<第6問> 半身浴より、全身浴のほうが汗をたくさんかく。

正解は「YES」。

半身浴のほうが、身体が湯船に浸かっている面積が狭い分、身体が温まりにくく、全身浴の方が発汗量が多くなります。

<第7問> 入浴剤を使用しても色や香りがつくだけで、体を温める効果は変わらない。

正解は「NO」。

入浴剤は保温や保湿効果が高くなります。

<第8問> 入浴後、冷えないうちにすぐに布団に入ると、良く眠れる。

正解は「NO」。

体温が下がらないと眠くならないことがわかっているため、布団に入るのは90分ほど後が良いです。すぐに布団に入ると、体が火照っているため、眠りにつきづらくなります。

<第9問> 湯船に浸かる習慣がある日本人より、湯船に浸かる習慣がない欧米人のほうが、冷え性に悩む人が多い?

正解は「NO」。

冷え性自体が日本人特有の症状であり、欧米人にはない疾患概念であるため、欧米人には冷え性の人は存在しません。

<第10問> 湯船につかる入浴もシャワーも、汚れを落とすのは変わらないので、健康効果は同じである。

正解は「NO」。

シャワーの健康効果は、湯船への入浴より低いことが、医学的研究から判明しています。

<第11問> お風呂は30分入るよりも、10分入ったほうが健康効果が高い。

正解は「YES」。

長すぎるとのぼせ(浴室熱中症)になってしまいます。40℃なら10~15分程度、湯船に浸かるのがおすすめです。

あなたの入浴の仕方、間違ってない?「NGなお風呂の入り方」をテストで診断!

冷え性を改善する「食べ物5選」

【1】生姜

体を温める身近な食材として知られる、生姜。その秘密は、辛味成分である「ジンゲロール」と「ショウガオール」にあります。「ジンゲロール」は生のショウガに多く含まれている成分で、これを加熱すると「ショウガオール」に変化します。「ジンゲロール」は、血流を促進させることで冷えを改善し、「ショウガオール」は胃腸などの体の内側を刺激し、燃焼効果を高めて体の熱をつくり出すことで体を温めます。

夏の冷えを予防&改善! 温活のプロドクターに聞く「生姜」レシピ3選

【2】玉ねぎ

冷え性対策のために、毎日の食事にぜひ取り入れてほしい食材が「玉ねぎ」。食物繊維が豊富であるほか、玉ねぎに含まれるケルセチンという成分が内臓脂肪の燃焼を助ける働きがあるのです。あらゆる料理に使える玉ねぎは、常に冷蔵庫にストックしておきたい食材です。

【3】肉

肉は、良質なタンパク質、ビタミン、ミネラルが豊富に含まれ、なかでもビタミンB1は、糖質の代謝をサポートする働きがあります。また、女性はタンパク質が不足がちなので、選び方に意識して、しっかり食べてからだづくりにつなげ、冷え性改善に役立てていきましょう。

【4】ナッツ類

ダイエットでも、美肌でも、欠かしたくない食べる美容液と言えばナッツ類。中でもくるみは、ビタミン・ミネラルが豊富。血行を促進してくれるので、代謝をアップし、冷え性にも効果的です。

美肌効果にも疲労回復にも!簡単「エゴマスタードとビーツのポテトサラダ」レシピ

【5】発酵食品

味噌や納豆や漬物など、発酵食品に含まれている酵素には体温を上昇させる効果が特に。特に、味噌汁の塩分は血圧を上げにくいので、健康面を考えても安心。インスタントでも同様の効果があります。

夏こそ冷え性に注意! 温活のプロに聞く「2週間で体温を1度上げる」方法

冷え性対策のための「飲み物2選」

【1】生姜紅茶

冷房がかかった室内にいるときは、できるだけ温かい飲み物を飲むようにしましょう。特に、体を芯から温めてくれる『生姜紅茶』がおすすめです。蒸して乾燥させた生姜は、辛味成分のショウガオールが10倍以上になります。ちなみに、生姜の効能は3時間程度しか持たないので、冷え性対策には、こまめに生姜紅茶を飲むのがおすすめ。手軽に生姜紅茶を楽しみたいという人には、市販されている蒸した生姜を粉末状にした「蒸し生姜パウダー」を。Amazonなどの通販サイトで手に入ります。

夏こそ冷え性に注意! 温活のプロに聞く「2週間で体温を1度上げる」方法

【2】にんじんリンゴジュース

にんじんとリンゴは、体を温めてくれる陽性食品で、代謝を上げ、免疫力を高めてくれます。このふたつでつくったジュースは腸を優しく温めてくれるので、朝食にぴったり。1日に必要なビタミンとミネラルも補給できます。使用するにんじんは2本、リンゴは1個が目安です。氷などはいれずに、丸ごとジューサーにかけるのがポイント。お好みでレモンを絞ってもおいしくいただけます。ジューサーで出た絞りかすは、カレーやケーキに再利用もできますよ。

夏こそ冷え性に注意! 温活のプロに聞く「2週間で体温を1度上げる」方法

- TEXT :

- Precious.jp編集部